2024年,大模型應用落地迎來全面提速。越來越多的企業在加大對大模型的投入,搶抓變革機遇,加速應用落地。大模型應用落地繞不開的兩個關鍵詞“RAG”和“微調”。那么什么是RAG?什么是大模型微調?大模型項目建設中RAG和微調如何選擇?快來看看大模型技術專家為您總結的評判經驗吧!

什么是RAG?什么是大模型微調?

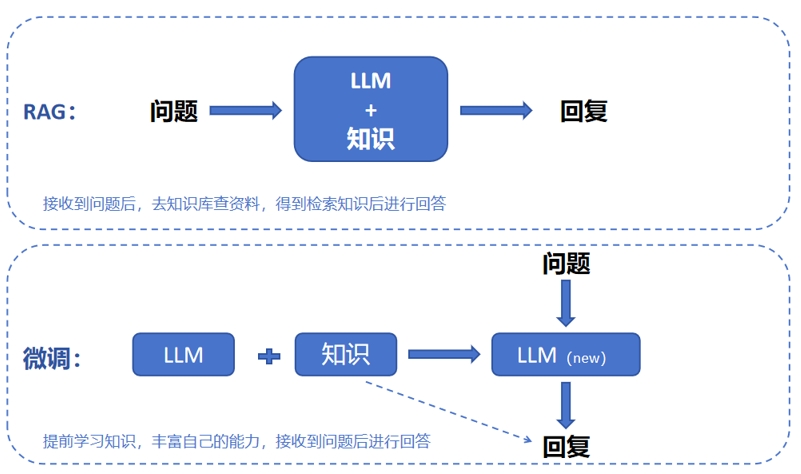

RAG技術,是一種基于檢索增強的生成技術。它通過從大型外部數據庫中檢索與輸入問題相關的信息,來輔助大模型回答問題。簡單來說,RAG技術就像是一個擁有海量知識的“智能助手”,在回答用戶問題時,將實時檢索的相關知識提供給大模型,使大模型問答應用回答的更加準確、全面。

微調技術,利用預訓練模型的權重和特征,通過在新任務數據集上的訓練,對模型進行適應性和優化調整。這一技術的核心目的是使模型能夠適應新的、具體的任務或領域,而無需從頭開始訓練一個全新的模型。

RAG 和 微調

RAG和微調的本質差異在于是否對既有大模型進行改變。RAG沒有改變大模型,是在大模型原有的語義理解和推理能力的基礎上增加外部知識庫,擴展大模型的知識邊界,從而實現對用戶問題的精準回答。而微調是要基于現有大模型新獲取的特定領域知識或任務需求,進行針對性的訓練,微調過的大模型針對特定任務或領域展現出更高的性能與準確性,進而用于解答用戶問題,實現更精準的服務輸出。

大模型項目建設中RAG和微調如何選擇?

在選擇之前,首先我們要先搞清楚,RAG和微調,各自有什么特點?

RAG的特點如下:

?外部知識利用:RAG可以有效地利用外部知識庫,引用大量信息以提供更深入、準確且有價值的答案,提高生成文本的可靠性。

?數據更新時性:RAG具備檢索庫的更新機制,可以實現知識的即時更新,無需重新訓練模型,適用于要求及時性的應用。

?具有可解釋性:由于基于RAG的問答,答案直接來自檢索庫,其回復具有很強的可解釋性,用戶可以核實答案的準確性。

?減少訓練成本:RAG策略在數據上具有很強的可拓展性,可以通過更新知識庫實現模型的知識更新,無需重新訓練,更經濟實惠。

微調的特點如下:

?任務特定優化:微調通常是為特定任務進行優化,對于特定任務的完成效果好。

?通用性:微調具有較好的通用性,可以用于多種任務。

?知識學習:微調通過學習任務特定的數據生成答案,不依賴于外部知識庫。

?資源需求:微調可能需要大量的機器資源,包括GPU等硬件資源,且訓練過程耗時較長。

大模型應用項目實際工作中到底使用RAG還是微調?以下是在考慮不同因素時的選擇推薦。

RAG和微調如何選擇?

• 需要即時整合動態數據 ? RAG

• 需要模型能力定制 ? 微調

• 需要避免大模型回答的幻覺 ? RAG>微調

• 要求回復具有可解釋性 ? RAG

• 資源有限,成本有限制 ? RAG

• 依賴通用能力 ? RAG

• 應用場景要求低延遲 ? 微調

1、需要即時整合動態數據

在大模型應用場景中,若需即時整合動態數據(即業務領域內頻繁更新的信息),則RAG更有優勢。相較于微調策略,后者雖能優化模型性能,但面對數據頻繁更新時,需反復執行微調過程,不僅顯著增加了成本,還延長了響應時效。而采用RAG,則可靈活高效地吸納新近的動態數據至知識庫中,并在需要時迅速檢索,無縫對接至大模型,確保信息處理的時效性與精準度。

2、需要模型能力定制

當大模型應用場景中,當需賦予模型以特定領域或任務的專業能力時。如:以采用獨特口吻與用戶交流、或實現特定場景下的精準目標檢測等,這種能力是通用模型不具備的,這時就需要進行微調。微調預訓練模型,能夠在有限的數據和計算資源下,快速提高模型的泛化能力,解決個性化與專業化的問題。

3、需要避免大模型回答的幻覺

幻覺是指大模型在試圖回答或生成它沒有被明確訓練過的內容時,會產生不真實、錯誤或虛構的信息。通過RAG和微調都可以降低大模型的幻覺,但是從效果和效率等綜合考慮,RAG對解決幻覺問題是更優的選擇。

4、要求回復具有可解釋性

在涉及高度信任、透明度及法規合規性的應用場景中,如金融風控、診斷醫療、司法判決等場景,大模型需具備顯著的可解釋性能力。RAG相較于微調有明顯優勢。微調方法常被視作一種“黑盒”操作,其輸出答案的過程難以追溯。相反,RAG模式在提供答案的同時,能夠明確展示知識來源,有更強的解釋性,從而滿足了這些業務領域對模型透明度與過程可追蹤性的嚴格要求。

5、資源有限,成本有限制

從成本的角度考慮,若項目預算面臨嚴格限制,RAG無疑成為首選方案。因為RAG策略不需要訓練模型,而是聚焦于數據提取、數據存儲和檢索,并通過工程化方式把流程搭建起來,成本能夠有效控制。相比之下,微調雖然能夠提升模型適應性,但是其執行路徑更為復雜且資源密集。微調過程不僅需要收集數據、處理數據,還需要經歷多輪迭代調整,才能達到預期效果。此外,模型訓練對計算資源及人員技術要求都很高,進一步推高了實施成本。因此,從成本管理的視角出發,RAG策略以其低成本高效能的特性,在預算受限的情境下展現出顯著優勢。

6、依賴通用能力

當大模應用場景高度依賴于大模型通用能力,包括對話能力、理解能力、邏輯能力、規劃能力等,那這時RAG是首選。因為模型微調本質上是對模型參數和結構的細微調整,難以避免地會對模型原有綜合能力造成一定影響。而RAG策略則通過智能地集成與整合現有大模型的能力,以工程化的方式優化流程,確保了在利用大模型廣泛能力的同時,保持了其穩定性和一致性,規避了因模型調整可能引發的原有能力衰減風險。所以這種情況下優先選擇RAG。

7、應用場景要求低延遲

在處理對低延遲有嚴格要求的大模型應用場景,如:智能交通、遠程醫療、物聯網應用等,微調是首選。盡管RAG通過檢索與生成相結合的方式展現了強大的信息整合能力,但其內在流程包括復雜的向量檢索、文本拼接等步驟,在追求極致低延遲的場景中顯得相對耗時。這些處理環節雖然為模型提供了更廣泛的知識接入,卻也無形中增加了處理時延。因此,在嚴格限定低延遲要求的場景下,微調直接針對特定任務優化模型參數,能夠更有效地減少處理時間,確保數據處理的即時性與準確性。通過微調,模型能夠更迅速地適應特定應用需求,從而在保障系統高效運行的同時,滿足用戶對實時性的高標準期待。

總體而言,鑒于不同應用場景的復雜性與多樣性,所需考量的影響因素各有側重,進而策略不同。在決定是采納RAG或進行模型微調時,我們應深入剖析具體場景,全面審視上述七大判斷依據,以綜合性的視角來選擇最優策略。值得注意的是,某些特定場景下,為達到最佳效果,可融合RAG與模型微調策略,實現兩者優勢互補,從而制定出更合適的解決方案。